高岡御車山祭

1940年の御車山祭を読み解く

戦前の高岡御車山祭の映像を読み解いた28分のドキュメンタリーです。

高岡御車山会館の上映の中にも一部使用されているこの映像。2013年、北海道のとある人から高岡市に寄付されたものです。

もともとは11分余りの8ミリフィルムで、撮影したのは高岡市守山町の出身の菱昌七(ひし・しょうしち)という人物でした。

太平洋戦争が始まる前の1940年(昭和15年)、菱昌七は里帰りして、祭りを映像に収めました。この年、祭りは14万3000人という人出で史上空前のにぎわいをみせていました。1940年の高岡の祭りを読み解きました。

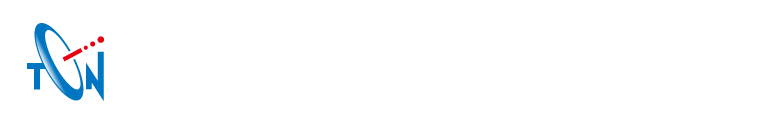

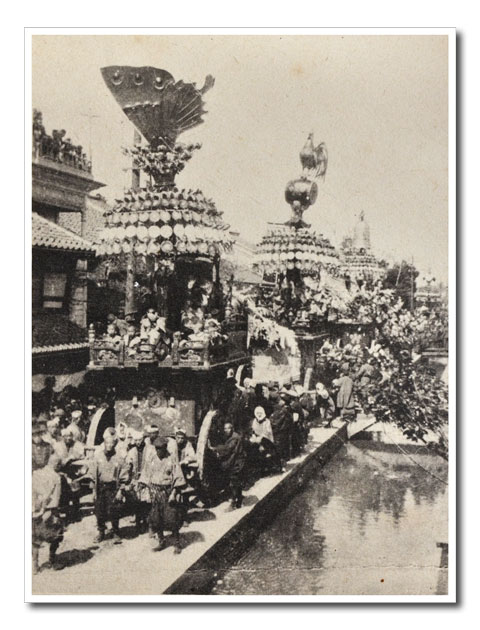

1909年の皇太子台覧写真

戦前の御車山祭の「映像」を見る前に「写真」を見ておきましょう。

1909年(明治42年)10月2日、皇太子の北陸行啓が行われました。高岡市ではこれを記念して7本の山車が今の古城公園まで引き上げられ、「台覧」が行われました。

この際、撮影された写真はいくつか残っています。

大判のガラス乾板に写された写真は高精細で、当時の人の服装がよく分かります。

人々の服装は現代と同じ「裃に一文字笠」です。

実はこの服装は大正昭和と廃れていき、1981年(昭和56年)に70年ぶり復活することになります。

こちらも、皇太子行啓を記念してつくられた『富山県写真帖』(1909年9月29日発行)のなかの一枚です。

坂下町通りに7基の山車が整列した場面ですが、通町から二番町まで順番通りに整列しています。現在は先着順ですので、すこし違っています。

見物客であふれかえる様子は現在と大きく違いますが、背景の二上山は今と変わらない山並みを見せています。

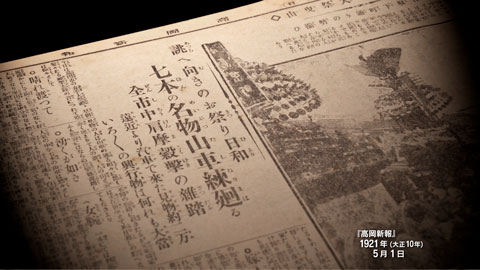

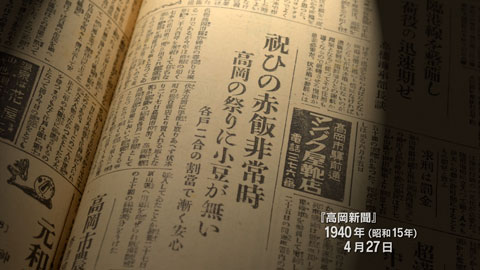

昔の新聞記事

そもそも高岡の春祭りが、御車山祭と名づけられるのは1958年のことです。

それ以前は「御所車山」(ごしょぐるま・やま)「名物の七本山車」(しちほんだし)などと呼ばれていました。

1920年代の人出は5万人とも8万人とも報じられていますが、

市内の人口が5万人に満たない時代ですから、たいへんなにぎわいです。

こちらは1925年(大正14年)の『高岡新報』です。

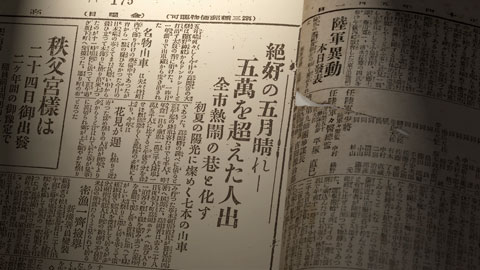

そして1940年の新聞です。5月1日の天気は快晴で、平日ながらなんと14万3000人の人出と記録されています。高岡駅の乗降客数が6万人を超えて「未曾有の記録」。臨時列車は上り下り合わせて14本も運行されたとあります。

それでは菱昌七が撮影した1940年の映像を見ていきます。坂下町通りを大仏側から見下ろすように撮影したものです。高低差が5点5メートル。

曳き手たちは手ぬぐいを頬かむりをして綱を曳き、坂を登っているようです。役員の服装は、紋付羽織袴に中折れの帽子です。

大仏羊羹の看板

木舟町の鉾留が坂を下っていきます。画面右の看板には「大仏羊羹」とあります。現在その場所には3階建ての建物があります。大仏羊羹をつくっていたのは「青井菓子店」で、子孫のかたに話をうかがいました。

5歳で北海道移住した菱昌七

1940年はまだフィルムの時代。テレビがなく、映像は極めて珍しいことでした。撮影した菱昌七は1898年(明治31年)生まれ。5歳のとき北海道に移住し、1940年当時は41歳で札幌で洋品店を営んでいました。この年、故郷を訪れて祭りのほかに古城公園の花見や墓参りを撮影しました。昌七は、高岡のほかに北海道を中心にたくさんの写真や映像を残しました。数年前、北海道博物館におよそ800枚の写真と、6時間分以上の映像が寄贈されました。

当時の8ミリカメラ

昌七が使った8ミリカメラと同じタイプのカメラがふくおかミュゼカメラ館にあります。「シネコダックエイト・モデル20」。一般向けでは世界初の8ミリカメラ。1932年発売されました。その8年後に昌七はこれと同じカメラを手にして撮影していたことになります。ゼンマイ駆動です。

変更された順路

坂下町通りの映像。日差しが強いのか、沢山の傘が見えます。二番町のヤマが左折していきます。

ヤマが左折した場所にやって来ました。ここでヤマが左折したとなると、現在のヤマの順路とは違っていたことになります。祭りの取り決め文書ではそれまで「片原町は前年通り広き車道を通り」と書いてあります。

片原町通り(電車通り)の昔は、路面電車がなく、庄方用水という水路がありました。昔の写真にはヤマの横に水路が写っています。

1940年の新聞を調べると山車の順路は「片原横町通りの道路工事のため変更」とありました。

当時は都市計画に基づいて道路の拡幅工事が行われていました。

現在の昭和通り、三番町の交差点の映像には、一番街通と二番町のヤマが映っていました。二番町のヤマは向きを90度変えて駅方向に拝礼しているように見ます。御車山保存会元会長の塩崎利平さんにお話をうかがいました。

通町四つ角

通町の四つ角は、北陸街道と出町往来が交差する場所です。画面右が北陸街道、旅籠町。画面奧は戸出往来、博労町。鴨島町方向から来たヤマが向きを変えています。

高岡駅前の看板

映像は切り替わって高岡駅前です。真ん中にみえる塔には兵士の無事を祈って「武運長久」というスローガンが縦看板に書いてあります。3年前に始まった中国との戦争が長期化し、時代は戦争一色になりつつありました。1940年は神武天皇が即位してちょうど2600年目ということで国を挙げて国威発揚が行われていました。

末広町通り

末広町通りです。奧に見えるビルは大和百貨店の前身にあたる丸越です。

高岡関野神社では、サーカスや海女の実演などさまざまな興行が行われていました。

明治時代の版画

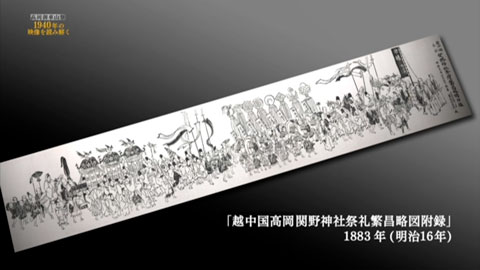

こちらは、関野神社祭礼範昌略図。現在、残っている最古の御車山祭を記録した木版画です。先頭が鴨島町の大旗でその後ろには、二上射水神社から借りてきたゲンダイ獅子、そのあと、8町内の母衣武者行列が御車山を先導しています。

母衣武者行列の動画

菱昌七が撮影した映像は11分20秒ですが、終わりの54秒間にきわめて貴重な母衣武者行列の映像が記録されていました。

ヤマの巡行の前に露払いとして行われていた母衣武者行列の様子です。

鎧かぶとをつけ、背中に母衣と呼ばれる武具を着けた人と纒いを掲げた人が列になって進みます。母衣武者行列の存在は、版画や記念写真で知られていましたが、動いている映像で確認されたのはこれが初めてです。

母衣武者が撮影された場所は三番町の和田屋さんの付近でした。

菱昌七のカメラはこの向きで母衣武者を撮っていたんです。たばこ店は駐車場になり、松の植え込みもありません。すっかり風景は変わってしまいました。

変わらないものと変わるもの。この百年の間、御車山の華やかさはほとんど変わっていません。一方で、あの高岡駅前や母衣武者行列の場所は変わってしまった風景といえるでしょう。菱昌七が残してくれた1940年の映像は、あらためて時代の移り変わりというものを感じさせるきっかけを与えてくれました。

【制作協力】

大森惠吉(札幌市)/北海道博物館

富山県立図書館

高岡市立図書館/高岡市立博物館/高岡御車山会館

ミュゼふくおかカメラ館

板屋呉服店(坂下町)

[リポーター]菅野もえ [撮影編集]山田裕康

[リサーチャー]田中勇人

28分。2016年制作。

DVD『1940年の御車山祭を読み解く』は非売品です。菱昌七のオリジナル映像を含めて、高岡市立図書館または富山県立図書館でご覧になることができます。

-

2024/04/25

北陸を代表する祭りを映像記録

-

2024/04/25

1940年の御車山祭を読み解く

-

2019/06/18

御車山 植物図鑑