特別番組

「高岡開町ものがたり」番組解説書

高岡ケーブルネットワーク創立20周年記念特別番組

制作の狙い

2009年は加賀藩2代藩主・前田利長が高岡の町を開いてちょうど400年。記念すべき年に、市民が町のルーツを理解する手助けになる歴史番組を目指して制作しました。特に、将来を担う小中学生に、ふるさとへの関心を高めてもらえるよう、再現ドラマを交えて分かりやすい内容を心がけました。

これまで主人公としてはほとんど描かれたことのない深謀遠慮の戦国武将・前田利長に焦点を当て、利長が高岡の町づくりにかけた熱い思いを紹介するとともに、400年も受け継がれている祭りや伝統工芸など地域の誇るべき文化を守り伝えることの大切さを訴えました。

30分・ハイビジョン。(2009年7月)

あらすじ

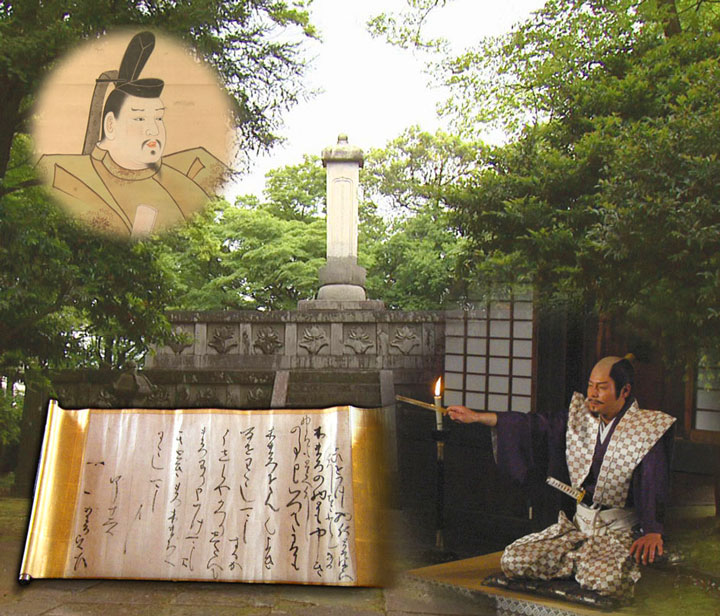

戦国武将の墓としては最大級といわれる「前田利長墓所」。ふだん締め切られている扉がこの日は開いている。子どもたちが気になって入り込むと、そこに1人のお年寄りが…。

お年寄りは自らを墓守りだという。そびえるように立つ高さ約12メートルの墓標を見上げながら、前田利長の生涯と高岡の町の歴史を子どもたちに語り聞かせる。

いつしか映像は400年前の1609年に切り替わり、120万石を領する加賀藩の2代藩主・前田利長が、家臣たちに築城を命じる場面に。

利長はなぜ何もない荒野に城を築き、一から新しい町をつくったのか。また、わずか半年という短期間で城を築くよう命じたのはどうしてなのか。墓守りと子どもたちの会話と、400年前の再現シーンが交互に展開する中で、高岡の町の成り立ちに関する疑問が解き明かされていく。

墓守りは、400年前に始まった祭りやものづくりの精神が高岡に今も脈々と受け継がれていると言う。

■番組詳細

【序章】戦国最大級の墓所

富山県高岡市。墓所の前を歩いている子どもたち。1人が、いつもは締まっている扉が開いていることに気付き、立ち止まる。興味津々、門の中へと向かっていく子供たち。

中にいたのは白髪のお年寄り。あいさつを交わすと、お年寄りは、自分が墓守りだと話す。子どもはあらためてこの場所が前田利長の墓だった気づく。

高さ約12メートルの墓標。戦国武将の墓としては、日本でも屈指の大きさを誇る墓。これこそ高岡を築いた前田利長の墓である。

この町が産声をあげたのは、いまから遡ること400年前。荒地だったこの場所に城を築いたのが、加賀藩2代藩主・前田利長だった。

120万石を領し、徳川御三家に準ずる待遇で、栄華を誇った加賀藩。藩主の前田利長が、高岡に城を築いた理由とは? 高岡の繁栄のために利長が行った大胆な政策とは?

築城のわずか5年後、高岡城に待ち受けていた悲劇。さびれゆく運命にあった高岡を守ったのは3代藩主・前田利常だった。2人の前田が高岡の町に残したものとは…。高岡開町400年の今、その歴史をひも解く。

【第1章】領地の中心に

墓守りは子どもたちに前田利長について語りだす。

前田利長は加賀百万石の開祖・前田利家と母・まつの長男として、1562年(永禄5年)に生まれた。

父の利家は織田信長と豊臣秀吉に仕え、「槍の又左」の異名をもって怖れられた武将。豊臣政権において徳川家康らとともに五大老として加賀百万石の磐石の基礎を築いた。

利長も武勇に優れた人物で、1598年(慶長3年)、父・利家から家督を譲り受け、37歳で加賀藩2代藩主となった。

富山県の北西部に位置する高岡市。その中心部には高岡古城公園がある。400年前、この場所は、関野と呼ばれていた。前田家の領地である加賀・能登・越中の地理的な中心に位置し、また加賀藩の増山城・守山城・阿尾城などとの連携で、より強固な防御網を形成できうる場所だった。

1605年(慶長10年)、前田利長は家督を弟である利常に譲り、隠居して富山城を居城としていた。1609年(慶長14年)3月18日、商家から出た火が強風にあおられ、大火となり富山城をはじめ城下町のほとんどを失ってしまった。

これを期に、利長は軍事・政治・経済の中心地になることができる関野に、新たな城と町の建設を決意した。これがいまの「高岡」の始まりだった。

墓守りは、高岡は舟運に便利な場所で平野部でとれた米の集散地となったと語る。納得する子どもたち。さらに墓守りは、高岡城はわずか半年足らずの間に、急いで造られたという。子どもたちは、そんな簡単に城ができるのか、なぜそんなに急いだのかと不思議がる。

【第2章】築城を急げ

1609年(慶長14年)4月12日。富山大火から20日後、前田利長は、駿河にいた徳川家康に使者を出す一方、許可を得る前に高岡城の建設に取り掛かった。

高岡市立博物館では築城の際に、利長が家来に宛てた書状の内容を紹介している。書状のほとんどは工事の催促。最初の書状には、『駿河よりの使者 帰り次第に町割りを申し付ける』とある。これは使者が帰ってきていない時点で町を築けという指示を利長が出していたことを示す。

なぜ利長は築城を急いでいたのか? 前田家の歴史に詳しい長谷川孝徳・北陸大学教授は「利長の性格もあるが、政治的背景もある」という。

(高岡関野神社でロケ)

利長が書状をかく再現シーン。全国的にも大きな力をもっていた前田家だったが、父・利家から続く豊臣とのつながり。そして圧倒的な勢力を持ち、母・まつを人質にとられていた徳川との間に挟まれ、その状況は苦しいものだった。

そのため、隠居したとはいえ、利長は有事に備えた実践的な城を早急に完成させる必要があったのだ。

【第3章】強固な城

起工からわずか5ヵ月後の1609年(慶長14年)9月13日。前田利長は高岡城に入城した。

高岡城については資料が少なく、ほとんどが廃城後の絵図で長年、城の詳細については謎とされてきた。しかし2003年、最古の絵図が発見され、現在、高岡市立中央図書館に保管されている。

この絵図は利長が入城した3年後の1612年(慶長17年)に作図されたものの写しあるとされており、利長が高岡城内に居城していた頃の様子を伝えるものとして貴重な資料。これを見ると、城内は南と東側を二重の堀で囲み、本丸など6つの郭が造られている。

一見すると北側の堀が一重で、本丸がむき出しになっているように見えるが、当時、関野の台地の北側には大きな沼が広がっていて、さらに大きな川が周りを囲んでいた。また城が建てられた関野は、庄川扇状地に孤立する標高約15メートルの台地にあり、高岡城は自然の地形を利用しつつ、人工の力で城の防御力を最大限に引き出した造りだった。

高岡市立博物館の仁ヶ竹亮介学芸員は「非常に高度な設計で難攻不落の城といえたのではないか」という。

再び、墓守りと子どもの会話。墓守りによると、城の設計者は築城の名人でキリシタン大名で有名な高山右近だという。すごいと驚く子どもたちだが、金沢に本城があるのになぜ立派な城を造ったのが疑問がわく。答えに窮する墓守り。

高岡城の広さは約21万平方メートルで、兼六園の2倍以上、東京ドームの4.5倍もある。利長は壮大な規模の城郭を思い描いていたようだ。古城公園には石垣の一部がいまも残されていて、二の丸と本丸の間の土橋に残っている石垣は築城当時のものといわれている。高岡城に使用された石の多くは、近くの海岸などから切り出され、6トン以上もある大きな石が運ばれてきたという。開町400年にあたる平成21年4月に行われた築城の際の石曳きの再現は、それを彷彿させる。実際の高岡城の工事には加賀・能登・越中からおよそ1万人が作業にあたったといわれている。

【第4章】町づくりと政策

加賀藩の新たな拠点として見据え、築かれた高岡城。

前田利長は築城に合わせ、高岡が水陸両方の物流拠点となるよう、当時の主要道である北陸道のルートを変更させた。城下町に人と物が集散する経済の中心的役割を与えることで、高岡の繁栄を図った。

さらに利長は城下町の繁栄を目的として、ある政策を考えた。

利長は、移住者に無償で宅地を与え、借地料も免除するよう指示する。「この土地を繁栄させるには、なによりも”人”が大切。誰もが住みよい町にする必要がある」と力説する。

宅地の無償提供や税金免除の政策によって、加賀・能登・越中はもちろん、それ以外からも、高岡に人がどんどん集まってきた。

原案・古岡英明 作画・市山雅利

さらに利長は、砺波郡西部(にしぶ)金屋村、現在の高岡市戸出西部金屋の鋳物師を呼び寄せ、長さ100間・幅50間の土地と建物を与えた。

これがいまも続く高岡の鋳物産業の始まりである。鋳物師以外にも様々な職種に特権を与え、商工業の町としての基盤づくりに力を尽くしていった。

“住みやすい町に”という利長の政策が功を奏して、高岡には開町当初で、1200戸・5000人前後の家と人とが集まっていたと考えられている。

【第5章】廃城そして再生

順風満帆に見えた高岡の町だったが、その先には暗雲が立ち込めていた。

開城から5年後の1614年(慶長19年)5月20日。高岡の町を築いた前田利長は病に倒れ、この世を去った。53歳だった。

利長の死に覆いかぶさるように、さらなる不運が高岡の町に待っていた。一国一城令である。利長が亡くなった翌年、徳川幕府から、「一つの国に城は一つだけ」という命令が布告されたのだ。

高岡城の廃城にともない、武士たちは金沢に引き上げ、町民たちも町を離れたために、それまで活気のあった高岡は急速にさびれていった。

そんな状態を打破したのが、加賀藩3代藩主・前田利常だった。利常はまず、人の流出を食い止めようと商人の転出を規制し、さらに北陸道のルートを高岡の町内を通るように変更して利長ゆかりの高岡を城下町から商工の町へと変えることで、高岡を再興させようとした。城の跡には、藩の米蔵や塩蔵を設置。また麻や綿など特産物の集散地に指定するなどして、高岡の町に物資と人が集まるようにした。

この利常の政策により、高岡は加賀百万石の台所といえるほどに繁栄していった。

利常は、利長の没後、菩提を弔うために20年以上の歳月をかけ、瑞龍寺を創建しました。瑞龍寺の山門・仏殿・法堂は富山県内で初めて国宝の指定を受けている。

その瑞龍寺の前から800m以上、114基もの石燈籠が並ぶ八丁道の先にあるのが、前田利長の墓所。この墓所も、利常が利長の33回忌にあたる1646年(正保3年)に造営した。

利常は、利長を弔うとともに、町の衰退を防ぐ公共事業としてさまざまな事業を行ったのだ。

そこには、親子ほど年が離れ、異母兄弟であった自分に、藩主の座を相続させてくれた利長に対する利常の感謝の念があったのかもしれない。 利常の死後も、加賀藩にとって特別な町であり続け、高岡の産業や経済はその後もますます発展していった。

【第6章】受け継がれる文化

子どもたちは、「高岡の町は利長がつくって利常さんが守った」と知る。墓守りは、利長や利常の熱い思いは今に受け継がれていると言う。

毎年5月1日に絢爛豪華な7基の山車が車輪のきしむ音をたてながら引き回される御車山祭。この祭りは高岡城を築いたときに、前田利長から山車が町民に与えられたのが始まりとされている。その山車は豊臣秀吉が、天皇を迎えるときに使用したものを前田家が秀吉より拝領したものと伝えられている。

車輪やほこ止めなどの装飾には金工や漆工といった高岡の優れた伝統工芸の技と、町民たちの誇りが集約されている。

高岡の伝統工芸の代表ともいえるのが高岡鋳物そして高岡銅器。その歴史は利長の時代に始まった。町を発展させるための産業振興策としての鋳物は、その長い歴史の中で、パリの万国博覧会をはじめとするさまざま博覧会で高い評価を受け、世界に誇る高岡銅器として今も受け継がれている。

国の文化財になっている高岡御車山祭

高岡の開町とともに始まった”ものづくりの精神”。この思いを後世につないでいこうと、さまざまな取り組みが行われている。

平成18年から高岡市では市内の小学5・6年生と中学1年生を対象に伝統工芸の体験授業を行っている。

これは地元の伝統工芸や地域の産業について理解を深めてもらおうというもので、授業の科目としてすべての子どもが伝統工芸を学ぶのは全国でも高岡市だけの取り組みだ。

「いま授業で風鈴つくっている」と得意げな子ども。「”ものづくり”は400年前、続いてきた”文化”」という墓守り。最後に、墓守りは「高岡の将来を頼むよ」と笑う。

【終章】鳳凰の輝き

高岡駅前から北西へ伸びる道をしばらくいくと、千保川に架かる橋に着く。橋の両側には大きく羽を広げる鳳凰の像がある。前田利長は、この地に城を築く際、古代中国で詠まれた詩の一節、「鳳凰鳴矣、于彼高岡」(鳳凰鳴けり 彼の高き岡に)にちなんで、高岡という地名を命名した。鳳凰は、想像上の聖なる鳥。天下泰平となるときに姿をあらわすとされ、人々はいつの時代もそれを願ってきた。

400年間、発展をとげてきた高岡の町。利長が地名に託した平和の願いはこれからもここに住むひとびとによって受け継がれていく。

毎年春と秋に、前田利長の墓所に1000人近い人が集まる。高岡の町を築いた前田利長に対する感謝を込め、市民が集まり、墓の清掃活動を行っている。

その中に、実際に利長の墓守りを受け継いでいる中井七郎さんの姿があった。「家族の幸せは、利長さんに守ってもらっている」と中井さん。

新たな歴史を迎えた高岡。その未来を作るのは、ここ高岡に住む一人ひとり力である。

高岡という地名は詩経の一節「鳳凰鳴けり彼の高き岡に」にちなむ

■2009年7月23日 先行上映会(高岡市生涯学習センター)

■2009年8月3日~8月16日放送(9ch)

[主なロケ地]国宝・瑞龍寺、国史跡・前田利長墓所、高岡古城公園、金屋町の石畳通り

[出演](ドラマ)茂野光郎、田中綾真、田中茜、茅原風生、深澤日和、茅原天音、室河杏 (再現)柴田善行、谷井政夫、佐橋正一、坂本好信、島 拓也、板垣末吉

[ナレーション]林恒宏

[撮影協力]高岡市、成巽閣、瑞龍寺、高岡関野神社、高岡市民会館、尾山神社、木町神社、鐵瓶屋、大寺幸八郎商店、鋳物工房・利三郎、モメンタムファクトリー・Orii

[資料協力]高岡市立博物館、高岡市立中央図書館、射水市新湊博物館、魚津歴史民俗博物館、大阪城天守閣、尾山神社、桃雲寺、那谷寺、市山雅利

[参考文献]「高岡ものがたり」「高岡城」「古城万華鏡」

[監修]長谷川孝徳(北陸大学教授)

[TD]中根久

[撮影]坂本惇治、鶴瀬春樹 [照明]藤沢大、山田裕康、富崎英樹

[音声]岸哲也、山田義昭 [技術助手]北西佑佳、柳原加奈

[選曲]西永春夫 [MA]葛誠司 [題字]笹林玉園

[CG]田口衛 [装飾]沖原範充 [衣装]片山郁江

[ヘアメイク](再現)谷口由浩 (ドラマ)名場文恵

[協力]東映京都スタジオ、スタジオはい!、アーニング、朝日航洋

[アシスタントディレクター]森川琢磨、鶴瀬春樹

[ディレクター](演出) 黒崎昇

[制作統括]中山裕行

[制作協力]北陸チューリップ

[制作著作]高岡ケーブルネットワーク

(敬称略)

-

2024/06/06

高岡ケーブルネットワーク特別番組制作の歩み

-

2023/03/27

寸劇「人生いきいきノート」

-

2021/07/04

「高岡開町ものがたり」番組解説書

-

2021/01/20

日本一リアルな河童像!?

-

2020/06/19

高岡開町400年記念映像記録集