歴史都市高岡ふしぎ帖

【15分】

放送時間 前8.45 後2.45 6.45 8.45

出演

アシスタント 小林奈央(アナウンサー)

解説 仁ヶ竹亮介(高岡市立博物館 主幹)

これまでのシリーズ

シーズン1 風水都市 編

2016年(平成28年)1月1日~1月31日放送 1話15分 4話完結

400年余り前、加賀前田家2代目藩主の前田利長が町を開いた高岡。その町の成り立ちの謎解きをします。

相本アナは高岡出身、菅野アナは東京出身。いきなり「高岡」対「江戸」で風水比べが始まります。

そして、結界を求めて瑞龍寺や墓所を見て回り、風水思想に詳しい博物学者の荒俣宏さんや加賀藩の歴史に詳しい学芸員らの話に耳を傾けます。

- 第1話「風水都市高岡」

- 第2話「結界ぶらり旅その1」

- 第3話「結界ぶらり旅その2」

- 第4話「見果てぬ夢の果て~利長と利常」

シーズン2 古地図はタイムマシン 編

2016年(平成28年)5月2日~6月26日放送 1話15分 4話完結

高岡城が築かれる以前の町を表していると言われる『関野之古図』。そこには「難陀龍王心身ノ池」「ガラン鳥ボリ」「上ノ梅山白岩童子」などの文字があります。これらの地名は何を意味するのかを読み解いていきます。また江戸後期の尊王思想家、高山彦九郎「乙未の春旅」をたよりにまち歩きをします。

第4話では「庄方用水」を取り上げます。野村、能町十七ヶ村を灌漑している十七ヶ用水から瑞龍寺前で分岐したのが庄方用水。瑞龍寺から高岡関野神社高台下を通り、片原町、坂下町、大坪町へ流れて、平米町で分岐したものは縄手町から千保川へ注ぎます。高岡城の外濠として城の守りを果たしていたといいますが……。

- 第1話「関野古地図を推理せよ!」

- 第2話「乙未の春旅~241年後を歩く①」

- 第3話「乙未の春旅~241年後を歩く②」

- 第4話「水路は続くよ、どこまでも」

シーズン3 家持プロファイル 編

2016年(平成28年)11月7日~12月31日放送 1話15分 4話完結

2016年は万葉集の編纂者とされる大伴家持の生誕1300年。奈良時代の歌人、家持とはいったいどういう人物だったのでしょうか。万葉集に残された歌を取り上げながら、家持の時代に思いを馳せ、情報を積み上げていきます。

第4話では、そいうした情報をもとに、似顔絵師「CH2.3(チャンネル・ツー・スリー)こと山崎貴志さん、優しいタッチの絵が大人気の「でこりん」さん、高岡工芸高校デザイン絵画科2年生の3組に描いてもらった似顔絵を披露します。専門家の意見も紹介しながら、家持の人となり、仕事ぶり、当時の世相風俗などにも迫っていきます。

- 第1話「空想、妄想 家持さん」

- 第2話「家持プロファイルその1」

- 第3話「家持プロファイルその2」

- 第4話「挑戦!リアル家持」

シーズン4 天神まつりの暗号 編

2017年(平成29年)2月6日~4月2日放送 1話15分 4話完結

年末から翌年1月25日にかけて、富山県西部では菅原道真公の掛け軸や木彫像を「天神さま」として家庭の床の間に飾る風習があります。このルーツを探ります。

文武両道に通じた菅公への憧れ、それとも菅公を先祖とした加賀前田家の影響、あるいはそれ以前からの天神講などによるものなんでしょうか。近年は「幕末に福井の藩主が殖産振興のため天神画を飾ることを奨励し、これを富山の薬売りが持ち帰って広めた」との説もあり、諸説が入り乱れています。

- 第1話「天神様の基礎知識」

- 第2話「キリスト様―天神様―利休様」

- 第3話「カギは高山右近?!」

- 第4話「隠された十字架」

シーズン5 高岡災害 編

2017年(平成29年)6月19日~8月12日放送 1話15分 4話完結

高岡を襲った大災害のなかから、天正の大地震と明治33年の大火を取り上げます。

時は戦国時代。天正13年冬、活断層型の巨大地震が発生し、東海・北陸までの広範囲が激しい揺れに襲われました。福岡の木舟城は約9メートル沈下し、最盛期には人口1万人を擁しとされる城下町は一夜にして壊滅しました。

明治33年6月、一軒の家から燃え広がった火災で、高岡の町の半分が灰燼と化しました。焼け残った2軒の土蔵造りを見て、今の山町が土蔵造りの街並みに生まれ変わったのです。大火災に耐えた土蔵の家屋を専門家とともに訪ねます。

- 第1話「400年の歴史~福岡木舟城

- 第2話「天正の大地震~木舟城無残」

- 第3話「明治33年~高岡炎上」

- 第4話「復興~土蔵造りの町」

シーズン6 戸出四百年 編

2017年(平成29年)11月13日~12月31日放送 1話15分 4話完結

昭和41年(1966)に高岡市と合併した戸出地区。江戸時代の初め、元和3年(1617)11月1日に加賀藩から野開き御印状を得て開発が始まりました。2017年は戸出400年にあたります。番組では戸出開発の意図を探り、その後の発展の理由を地形、水の利、豪農・豪商の力などから明らかにしていきます。

砺波下中条(しもなかんじょ)の十村役、又右衛門(のちに川合姓)が開発に乗り出したのが戸出の始まり。「戸を出る」は当て字で、もとは「灯油田(とうゆでん)」でした。灯明に使う油、菜種かエゴマの畑があったようです。庄川扇状地の末端部、標高25メートルラインに湧水帯があります。水が豊富で、やがて「麻布」が特産品となります。「八講布」「五郎丸布」などと呼ばれ、として日本四大上布の一つ「越中上布」となりました。

加賀藩内には最盛期、7~10カ所ほどの「御旅屋」がありました。戸出御旅屋は寛永19年(1642年)につくられました。広さは約1万坪の高岡御旅屋に対して約2千坪、鷹狩りの休憩所の役割が大きかったとみられます。御旅屋には高野槙が植えられ、それが今も健在です。

交通の要衝として、加賀藩の米蔵がおかれました。近郷近在の189の村の年貢米1万石を収めたようで、千保川を下って吉久の御蔵に貯蔵し、伏木の港から金沢や大坂へ送られていたということです。

- 第1話「戸出は灯油田」

- 第2話「戸出は麻布」

- 第3話「戸出はオタヤ①」

- 第4話「戸出はオタヤ②」

シーズン7 末広町今昔 編

2018年(平成30年)4月23日~6月17日放送 1話15分 4話完結

「たかまち」の中心、末広町では再開発ビルの建設が進んでいます。この地区の景観が大きく変わるのは平成3年(1993)の御旅屋セリオ、平成16年(2004)のウイング・ウイング高岡以来の事です。

時代をさかのぼって明治37年(1904)に誕生した「末広町」は、どのようにして生まれ発展を遂げたのでしょうか。

建設場所をめぐって議論があった高岡駅。町内にそびえ立っていた巨木「七本杉」。そして高度経済成長期の大繁盛時代。懐かしい写真を交えて末広町のふしぎを探ります。

- 第1話「初めに駅ありき」

- 第2話「末広町誕生」

- 第3話「七本杉フォーエバー」

- 第4話「たかまち大繁盛」

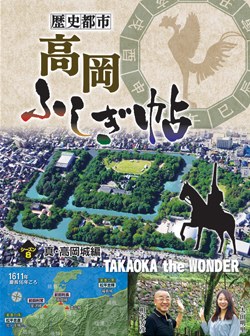

シーズン8 真・高岡城 編

2018年(平成30年)8月13日~10月7日放送 1話15分 4話完結

明治時代初め、高岡城址は金沢藩によって民間へ払い下げとなり、畑地などに転用されるはずでした。しかし明治8年(1875)7月4日、服部嘉十郎ら有志の尽力によって、公園指定を受け、維持されることになったのです。

以来140年余り、日本城郭協会の「日本100名城」に選ばれ、人々が四季折々を楽しむ憩いの場となっています。

学術調査が平成20年から行われ、27年には国の史跡に指定されました。城郭研究者は、連続馬出などの築城形式から「堅固な軍事要塞そのもの」「理論的に馬出を使いこなし、城全体のプランに組み込んだ日本近世城郭唯一の城」とみています。高岡城とはどんな城だったのか。時代背景を含めて検証します。

- 第1話「超高速!?高岡城」

- 第2話「なるほど・ザ・高岡城」

- 第3話「高岡城もし戦わば」

- 第4話「高岡城は残った」

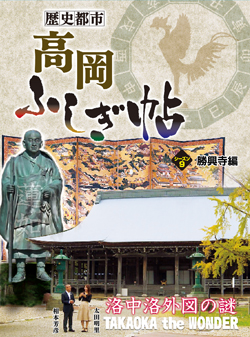

シーズン9 勝興寺のふしぎ 編

2018年(平成30年)11月4日~12月29日放送 1話15分 4話完結

約30年かけて行われてきた勝興寺の平成の大修理は2020年度に完了します。2019年には寺宝を紹介する勝興寺展が高岡市美術館で開かれました。

勝興寺はもともと砺波地方にある浄土真宗の拠点でした。それがなぜ、眼前に海が広がる伏木の地に移ったのでしょうか? 京都の本願寺に匹敵するほどの大伽藍が築かれたのは何故なのでしょう?

寺宝である「洛中洛外図屏風勝興寺本」(国重要文化財)に描かれる赤い着物の少女は、いったい誰なのでしょう? 七不思議で有名な勝興寺の、本当のふしぎに迫ります。

- 第1話「YOUは何しに伏木まで?」

- 第2話「ワンダフル真宗ワールド①」

- 第3話「ワンダフル真宗ワールド②」

- 第4話「ウーマン・イン・レッド」

シーズン10 高岡の音 編

2019年(平成31年)2月4日~3月31日放送 1話15分 4話完結

鋳物の町高岡を象徴する「金屋」隆盛の秘密に迫りました。

高岡には様々な街の音があります。路面電車の音、古城公園から聞こえるカリオンの音色、駅に吊るされる風鈴、万葉集朗唱の声などなど。今回は鋳物の町高岡ならではの「梵鐘」と「おりん」の音を取り上げます。この2つの鋳物を知ることは高岡の発展の歴史を知る事でもあるのです。

鋳物師とは? 高岡金屋隆盛の謎は?

- 第1話「鳴り、響き、渡る」

- 第2話「今じゃ高岡金屋町に~」

- 第3話「楽器⇔仏具」

- 第4話「職人+商人=高岡DNA」

シーズン11 守山城へ行こう 編

2019年(令和元年)5月6日~7月1日放送 1話15分 4話完結

越中三大山城の一つ、守山城。他の松倉城(魚津)や増山城(砺波)ではイベントなどが行われ、地元民に比較的よく知られています。

これに対して守山城は万葉ラインと駐車場が整備されてアクセスこそ便利ですが、市民に意外と周知されているか疑問符が付きます。

今回は守山城の歴史と意義を再確認し、研究調査の第一人者とともにかつての殿様道を登りながら、改めて守山城の魅力に迫ります。

- 第1話「守山城の基礎知識」

- 第2話「戦国殿様ロードを行く①」

- 第3話「戦国殿様ロードを行く②」

- 第4話「幕末の殿様ロードを行く」

シーズン12 伏木開港120年 編

2019年(令和元年)11月4日~12月29日放送 1話15分 4話完結

2019年、伏木港は近代港湾として開港120周年を迎えました。

奈良時代には越中国府が設けられ、江戸から明治初めにかけては北前船寄港地として栄え、明治以降は日本海側有数の近代港として物流の拠点となっています。

伏木は地の利を得て良港になっただけではなく、人々の熱い想いによって発展を遂げました。

番組では、万葉時代の亘理(わたり)湊の考察から、伏木港近代化の父、藤井能三まで1300年余りの歴史から港発展の秘密に迫りました。

- 第1話「亘理駅と亘理湊」

- 第2話「木町から伏木へ」

- 第3話「北前船と伏木」

- 第4話「伏木の恩人 藤井能三」

シーズン13 利長と利常編

2019年(令和元年)11月4日~12月29日放送 1話15分 4話完結

近年、高岡城建設や利長葬儀、さらに瑞龍寺建立に係る同時代史料が相次いで発見されています。

今回は、こうした新史料を紹介するとともに、加賀藩の礎を築いた前田利長・利常の関係について再考察します。

利常が、利常の墓所や菩提寺の建設を決めたのは利長死去から30年ほども経った正保年間初めの事でした。利常はすでに小松で隠居、加賀藩の財政はかなりひっ迫していたようです。

にもかかわらず巨大墓所と寺院建設に踏み切った理由とは一体何だったのでしょうか? 学芸員らに話を聞きながら、利長・利常に関する通説を考え直してみます。

- 第1話「キーマンは利政?」

- 第2話「新発見ゾクゾク」

- 第3話「利常の真意」

- 第4話「選んだのは誰だ?」

シーズン14 御車山祭Q&A 編

2020年(令和2年)3月9日~5月3日放送 1話15分 4話完結

ユネスコ無形文化遺産「高岡御車山祭」は400年以上続く伝統の祭り。御車山のルーツは、1609年に町が開かれた際、前田利長公から拝領した御所車とされ、江戸時代の町民文化の象徴が今も大切に守り継がれています。

しかし、この祭りはまだまだ謎が多く、曳山に関する一般知識もそれほど知られていません。

今回は、あらためて御車山祭の知識を深めてもらうため、Q&A形式で、基礎知識からマニアックな蘊蓄までを紹介します。

- 第1話「曳山の基礎知識」

- 第2話「初級」

- 第3話「中級」

- 第4話「マニア編」

シーズン15 大千保川を探せ 編

2020年(令和2年)7月6日~8月30日放送 1話15分 4話完結

高岡市内の1m等高線図を参考にしながら、江戸期以前の「大千保川」の痕跡を凹凸から探し出します。

シーズン2で「関野之古図」を紹介した際、この地図が想像以上に正確に描かれていることが分かりました。これと現代の等高線図を比較しながら、庄川の本流と言われた千保川の往時の姿をブラ歩きで紹介していきます。

高岡の町は段差を利用したヒエラルキー構造です。洪積世の高岡台地に城と武家屋敷が築かれ、それより10メートル近く下がった段丘上に「山町筋」が、さらに2~3メートル下に町民や魚問屋などが軒を連ねました。また川を挟んで火を取り扱う鋳物職人の町「金屋」が設けられました。

大千保川の痕跡を、段差を手掛かりに探します。右岸側、国道156号線京町の橋のたもとから階段を下りてディープな街裏を歩きます。油町(京町6丁目)地蔵は、高岡の「地蔵祭り」の始まりの地だそうです。

利屋町の寺院群は、北陸道を西から攻められた場合の防衛ライン。川巴良諏訪神社の横は中島を挟んで二又に分かれた千保川の名残りです。瑞龍寺も大千保川の際に建っていることが判ります。

千保川左岸、横田橋を過ぎたあたりから上流にかけて千保川の川幅が急に広くなっていたことが判ります。旧北陸道の千石町通りの南側は急斜面で、ここにも地蔵堂が並んでいます。厚生連高岡病院は崖上にあり、江戸時代には対岸に極楽寺が見えていたのではないでしょうか。千石町南側の段差は、あいの風とやま鉄道の高岡やぶなみ駅付近を越えて続き、泉が丘周辺との間に谷を形成しています。

- 第1話「高岡の凸凹」

- 第2話「お地蔵さまが教えてくれる?」

- 第3話「極楽寺も瑞龍寺も崖っぷち?」

- 第4話「川と生きる」

シーズン16 世界人 高峰譲吉 編

2020年(令和2年)11月2日~12月31日放送 1話15分 4話完結

わずか一年違いで幕末の高岡に生まれた2人の男が明治のコスモポリタン(世界市民)として歴史に名を残しました。

ひとりは高峰譲吉、もうひとりは林忠正です。

嘉永6年(1853)11月7日、ペリーの浦賀来航の5か月後、高岡の一番町に生を受けた林忠正。画商としてヨーロッパに渡り、日本美術と西洋美術を引き合わせた立役者です。

翌嘉永7年11月3日、高岡御馬出町に生まれたのが高峰譲吉。科学者としてタカジアスターゼ、アドレナリンを発見、さらに実業家として幾つもの企業を立ち上げ、日本とアメリカの架け橋となりました。

二人のコスモポリタンが同じ時期に高岡に生まれたのは偶然ではありません。高岡には世界に雄飛する人材を生み出すだけの、高い文化的土壌があったのです。

- 第1話「町民文化花開く、高岡」

- 第2話「化学者 高峰譲吉」

- 第3話「実業家 高峰譲吉」

- 第4話「無冠の大使」

シーズン17 世界人 林忠正 編

2021年(令和3年)2月8日~4月5日放送 1話15分 4話完結

幕末の高岡に生まれ明治のコスモポリタン(世界市民)として歴史に名を残した2人の男。もう一人が林忠正です。

代々続く町医者の息子に生まれ、大学南校(現在の東京大学)を経てフランスに渡り、画商として名を成した忠正の故郷への想いを考察します。忠正は、東西美術の架け橋となったことで近年評価されていますが、故郷高岡ではその名を知る人が数少ないのが現状です。その一因には「日本の宝である浮世絵をヨーロッパに売り払い、財を成した国賊」とまで酷評された事にあるのかもしれません。忠正研究の第一人者で作家の木々康子さん(東京)とリモートで結び、言われなき汚名を着せられた理由や、忠正の実像、そして彼が目指したものを掘り下げていきます。

- 第1話「林忠正って誰?」

- 第2話「熱き父がふたり!」

- 第3話「巴里の日本人」

- 第4話「美への想い、高岡への想い」

シーズン18 和菓子 編

2021年(令和3年)5月17日~7月11日放送 1話15分 4話完結

和菓子店をめぐり、銘菓誕生の秘話や店の歴史から高岡の町民文化の一端を紹介します。出演は相本芳彦さんと太田明里アナウンサー。

第1話はかつて北前船寄港地として栄えてきた伏木地区を訪ねます。廻船問屋やそこで働く人々、また勝興寺に代表される仏教文化によって、菓子の文化が育まれてきました。引網香月堂(伏木湊町)は本店機能が富山市に移りましたが、創業の地に今も店を構えてまもなく100年。4代目社長自ら上生菓子を調製しています。こし村百味堂(伏木中央町)は昭和天皇、現上皇陛下に献上された銘菓「千代くるみ」が代表菓子。2代目3代目が今も丁寧に手作りをしています。

第2話では、北陸街道の尾山梅花堂(通町)のきんつばを訪ねます。そして全国でも珍しい「剣鍔文様付き円形きんつば」を戸出の天谷菓子舗、高松菓子店でみつけ、松原青松堂の六芳焼をいただきます。第3話では加賀藩ゆかりの武士をルーツに持つ志乃原(城東)と不破福寿堂(京田)を紹介します。志乃原は、市内に現存する菓子店で最も古く、伝承によると天保3年11月創業とあります。明治22年に創業した不破福寿堂は、明治維新で士族が没落していく中、武家だった不破家は高岡に移り住み、菓子職人を養子に迎えて菓子店として存続。今回は不破家の家系図を特別に見せていただきます。第4話では、100年以上前から作られている和菓子や近年人気となった「どらバター(中尾清月堂)」や「高岡ラムネ(大野屋)」など全国的にヒットしている和菓子も紹介ました。

- 第1話 港に名店あり

- 第2話 街道筋に名店あり

- 第3話 ルーツは武士!

- 第4話 挑戦こそ伝統

シーズン19 地名は語る 編

2021年(令和3年)9月6日~10月31日放送 1話15分 4話完結

高岡旧町、国吉、牧野、佐野地区を実際に歩いて地名の由来や歴史を紹介します。出演は相本芳彦さんと太田明里アナウンサー。

第1話では、地名の成り立ちを基本から考えます。自然地形地名、人文・文化地名について専門家に解説していただきます。

第2話は難読地名が数多く残る国吉地区に焦点を当てます。勝木原・江道・手洗野・五十辺……あなたは読めますか? これらの多くが縄文、弥生、古墳時代から平安、鎌倉時代へと続く歴史的な由来があるそうですが、その根拠になる遺跡などを訪ねます。第3話は牧野地区の小字、第4話は佐野の台地について考察します。

ゲストに高岡市立博物館の仁ヶ竹亮介副主幹学芸員。

- 第1話 地名のルーツは?

- 第2話 難読地名が語る 国吉

- 第3話 小字(こあざ)が語る 牧野

- 第4話 台地が語る 佐野

シーズン20 意外と知らない大仏 編

2022年(令和4年)1月10日~3月6日放送 1話15分 4話完結

日本三大仏と言われる高岡大仏の秘密に迫ります。出演は相本芳彦さんと小林奈央アナウンサー。

高岡大仏が実際に記録として現れるのは延享2年(1764)9月に開眼法要を営んだものが初代と考えられ、木造仏でした。第1話では、県内にあるコンクリート製の「庄川大仏」、疫病退散祈願の「戸出大仏」、県内最大の木造仏の「小杉大仏」などと比べます。

不動のイメージの強い大仏ですが、高岡大仏は実は何度も移動しているのを皆さんご存知でしょうか? 第2話では大仏が移動した歴史と経路を探ります。

高岡大仏は明治33年の大火で焼失しました。現在の大仏下の回廊にはそのときの大火を逃れたとされる大仏の頭部が安置されてきました。近年の調査で、その頭部が実は大火後に制作されたものであることが判明しました。第3話では一度なくなりかけた大仏がどのように再建されたのか、復興にかける動きや住民たちの思いを紹介します。

第4話では、260年以上に渡り高岡のシンボルとして慕われてきた高岡大仏の周辺のお店や、地域の人たちの昔から続く「大仏愛」を紹介します。

ゲストに高岡市立博物館の仁ヶ竹亮介副主幹学芸員。1話15分、全4話、隔週更新。

- 第1話 くらべてみよう

- 第2話 大仏動く!?

- 第3話 高岡の意地

- 第4話 大仏LOVE

シーズン21 道は知っている 編

2022年(令和4年)5月9日~7月3日放送 1話15分 4話完結

「昭和通り」を読み解く

髙橋正樹さん特別出演

中田地区の「旧北陸道」と市中心部を南北に縦断する「昭和通り」に焦点を当てました。

現在の中田中学校前の旧北陸街道の北側には、江戸時代に親の冥福を祈って建てたとされる「かぞいろ塚」があったとされます。失われた旧道の微かな痕跡を探りました。街道筋の歴史や文化を後世に遺そうと活動する様子を、地元の有志が編纂した写真集などと合わせて紹介しました。

「昭和通り」は、1933年(昭和8年)から1936年(同11年)頃にかけて建設されました。片原町を起点に山町筋・川原町・金屋町と古い町の通りを斜めに分断する大胆なルートです。1935年に制作された市民映画『輝く孝道』の撮影シーンに、拡幅中だった木舟町交差点付近が偶然記録されています。県公文書館の史料などをもとに、この時代としては数少ない高規格道路を建設した意図を探りました。

特別ゲストに髙橋正樹高岡法科大学教授(副学長・地方自治)。髙橋さんは元総務省官僚で前高岡市長。財源問題や国と県と市の調整などの難しさを語っていただきました。

- 第一話 失われた北陸街道?

- 第二話「中田通りは文化道」

- 第三話「昭和通りって・・・?!①」

- 第四話「昭和通りって・・・?!②」

シーズン22 建築探偵 編

2022年(令和4年)8月8日~10月2日放送 1話15分 4話完結

看板建築を調査

空襲被害を免れた戦前の貴重な建築物である店舗や民家が、経年劣化や後継者不在、耐震性不足などで維持することが難しくなっています。

平らな壁面に銅板やタイルが張られた木造の店舗建築、いわゆる「看板建築」。大村三書堂印房、天野漆器、鮮魚正三商店、井波屋仏壇店、福尾商店、前山洋服店などが挙げられます。建物の内外観を紹介しながら、それぞれの町の歴史も紹介します。

2022年3月に保存活用計画がまとまった「赤レンガの銀行」は、大正3年(1914)に高岡共立銀行本店として建てられた県内唯一の本格西洋建築です。最近まで富山銀行本店として使われていました。保存計画のために調査に当たった市文化財保護活用課の専門家とともに「赤レンガの銀行」の、建築、歴史両面にスポットを当て、多くの市民にその意義を紹介します。

- 第一話 看板建築を探せ①

- 第二話 看板建築を探せ②

- 第三話 赤レンガの銀行①

- 第四話 赤レンガの銀行②

シーズン23 ふたつの国宝 編

2023年(令和5年)2月6日~4月2日放送 1話15分 4話完結

「風水」で読み解く

伏木古国府にある勝興寺が、23年にわたる平成の大修理を経て2022年末に国宝に指定されました。これで高岡市は、1997年に国宝指定された瑞龍寺と合わせて加賀前田家ゆかりの国宝寺院をふたつ擁する自治体となりました。

ふたつの国宝の建てられた経緯を取り上げ、高岡の町がどのように繁栄していったのかなどをあらためて紹介します。

日本独自の風水の中に邪気除けとして鬼門という言葉が出てきます。勝興寺を表鬼門、瑞龍寺を裏鬼門としてふたつの国宝寺院を線で結ぶと、その間には見事に高岡城があった高岡古城公園を通ります。これは偶然なのでしょうか? 番組が発見した熊野信仰と白山信仰の二重の寺社結界と表鬼門・裏鬼門にあたる2つの寺が護ってきたものは何だったのか? 番組独自の見解を紹介します。

出演はフリーアナウンサーの相本芳彦さんと小林奈央アナウンサー。解説は高岡市立博物館の仁ヶ竹亮介主幹、高岡市教育委員会文化財保護活用課の田上和彦主任です。

- 第一話 風水都市 高岡

- 第二話 お寺がいっぱい

- 第三話 瑞龍寺と勝興寺

- 第四話 鬼門の寺が護るもの

シーズン24 昭和グルメ 編

2023年(令和5年)6月5日~7月30日放送 1話15分 4話完結

純喫茶/幻のカレー

昭和時代から高岡で愛される名店や、創業50年以上続く老舗の伝統の味など、「食」にスポットを当てました。喫茶店では、高岡で最も歴史がある昭和38年創業の「喫茶くらうん」や三番町の「邪宗門」を紹介しました。邪宗門では、同じ名前の喫茶店が全国に5店舗ある謎を解き明かします。50周年を迎える「香芳茶」にも伺いました。洋食では、戦後高岡の三大洋食店といわれた店の一つに「ユトリロ」があります。ユトリロの「幻のカレー」を再現している店を訪ね、昔懐かしい味を確かめました。中華では、市内に2店舗ある「美幸飯店」は、シベリア抑留から生還し新湊で理髪店を始めた初代が50歳のときに突如中華料理店へと転業したといいます。1970年代高岡大和で食事をすることは当時の子どもたちにとって年に数回のビッグイベントでした。その当時大和食堂でコックをしていた林三雄さんは現在、戸出にある「風月」で仕込みの担当をしています。大和食堂で提供されていたお子様ランチを再現していただきました。

- 第一話 純喫茶ってなに?

- 第二話 なつかしの洋食店

- 第三話 町中華へ行こうぜ

- 第四話 あのデパートの味、再現!

シーズン25 よっさストラット 編

2023年(令和5年)11月27日~12月10日放送 1話15分 4話完結

在郷町吉久の歩み

令和2年に重要伝統的建造物群保存地区として指定を受けた吉久地区を、ストラット(気取り歩き)し、在郷町の歴史と成り立ちについて紹介します。

江戸時代、小矢部川と庄川が合流する地点にあった吉久。加賀藩は経済と物流の要所として承応4年(1655年)に最大級の御蔵を設けて吉久新村が作られます。米を伏木港から北前船で大坂や江戸へ運ぶ最終集散地としてよっさは繁栄していきます。

第二話では、重伝建地区の指定を受けた吉久の在郷町の歴史と現在までの移り変わりを実際に歩きながら紹介します。

出演はフリーアナウンサーの相本芳彦さんと小林奈央アナウンサー。解説は高岡市立博物館の仁ヶ竹亮介主幹です。

第三話では、江戸時代からの旧家で米商として財を成した「能松家(国の登録有形文化財)」など吉久の代表的な家屋の中を、吉久まちづくり推進協議会のメンバーで一級建築士の林芳宏さんに特徴などを解説していただきます。

- 第一話 よっさに地の利あり

- 第二話 在郷町よっさ誕生

- 第三話 よっさの家はひと味違う

- 第四話 よっさプライド

シーズン26 綿とニシン 編

2024年(令和6年)2月5日~3月31日放送 1話15分 4話完結

高岡は江戸後期から明治にかけて原綿を仕入れ、他所で加工し染色などして全国に流通させていました。またニシン釜を北海道で販売し、代わりに良質の肥料であるニシン粕や魚油を買い入れて、全国に送り出していました。今回のふしぎ帖では、そんな「綿とニシン」にスポットを当てて高岡の富が築かれた近世から近代にかけての歴史を紹介します。

第一話は高岡の綿産業の歴史を振り返ります。高岡に綿場ができたのは寛文12年(1672年)。それから約150年後の文政7年(1824年)には、高岡綿場に加越能三州の綿の独占販売権が与えられます。

番組では、綿場をしのぶことができる場所を訪れます。高岡関野神社では、綿商人たちが寄進した灯ろうが残されています。小馬出町にある土蔵造りのまち資料館は、かつて綿問屋で財を成した室崎家の住宅で、座敷の欄間に名残を見ることができます。

第二話では、江戸後期から明治半ばにかけて隆盛を誇った新川木綿について紹介します。

第三話はニシンの話。ニシン釜を北海道で販売し、代わりに良質の肥料であるニシン粕や魚油を買い入れて、全国に送り出すことで、高岡の富は築かれていきました。富山と北海道の結びつきをあらためて考えます。

出演はフリーアナウンサーの相本芳彦さんと小林奈央アナウンサー。解説は高岡市立博物館の仁ヶ竹亮介主幹です。1話15分、全4話、隔週更新。

- 第一話 綿と高岡と北前船

- 第二話 新川木綿のおかげです

- 第三話 ニシン来たかと……

- 第四話 北へ向かうヒト・モノ・カネ

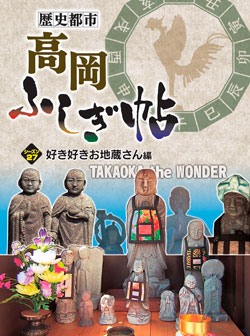

シーズン27 好き好きお地蔵さん 編

2024年(令和6年)6月3日~7月28日放送 1話15分 4話完結

“空白地域”山町/福岡の地蔵盆

高岡市内の至る所にお地蔵さんがいます。町の自治会ごとにほぼ地蔵堂があり、花や水が供えられています。今回は、普段見ることはあってもあまり気にしていない人が多いと思われる「お地蔵さん」にスポットを当て、「お地蔵さんの世界」に迫ります。

第一話はお地蔵さんの成り立ちと歴史を学びます。お地蔵さんとは地蔵菩薩のこと。菩薩は仏の世界で如来に次ぐ高位とされ、地蔵菩薩は迷える人たちを救済するという役割があるそうです。実際に高岡市芳野にある繁久寺を訪れ、「芸子地蔵」の悲哀の物語を紹介します。

第二話では、JR氷見線雨晴駅のホーム際にたたずむ「首切り地蔵」を取り上げます。

自治会ごとに町のいたるところにたっているお地蔵さんですが、高岡の成り立ちともいえる山町はお地蔵さん空白地域となっています。二番町の永明寺横には地蔵堂が見られますがほかの町では地蔵の姿が見当たりません。第三話では山町の地蔵空白地域の謎に迫ります。

第四話では、福岡町を代表する秋祭り「つくりもんまつり」とお地蔵さんの関係について紹介します。

出演はフリーアナウンサーの相本芳彦さんと小林奈央アナウンサー。解説は高岡市立博物館の仁ヶ竹亮介主幹です。

- 第一話 すごいよ!お地蔵さん

- 第二話 お地蔵さんは忙しい

- 第三話 お地蔵さんが・・いない?

- 第四話 ルーツは地蔵祭り

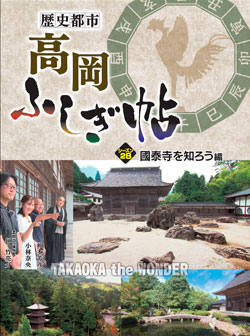

シーズン28 国泰寺を知ろう 編

2024年(令和6年)10月7日~12月1日放送 1話15分 4話完結

唯一無二の魅力に迫る

「歴史都市高岡ふしぎ帖」シーズン28は「国泰寺を知ろう」編です。

臨済宗国泰寺派の大本山である国泰寺は、後醍醐天皇など歴代天皇の宸翰(しんかん:直筆)を有し、足利尊氏、徳川綱吉、さらに明治に入っては山岡鉄舟と親交を持つ唯一無二の禅寺です。番組では、伽藍の紹介や寺宝の解説など、寺の魅力を伝えます。

第1話では、京都の造園家・小川寿一の手による迫力ある石庭「月泉庭」や、法隆寺の御用大工として知られる西岡常一棟梁がかかわって1984年に建立された利生塔などを、15分に凝縮して紹介します。

このほか、石川と富山の県境近くにある標高565メートルの石動山と、氷見の浜から300メートルほど沖合に浮かぶ小さな島で県指定の天然記念物となっている唐島を国泰寺と直線で結ぶと・・・見えてくる謎に迫ります。

第3話「セレブ・オンパレード」では、寺に伝わるお宝の数々を紹介します。

このうち、前田利家からの安堵状は、二上山にあった守山城を改修するため当時の寺のお堂を徴用するが、他の小寺や山林は保障するというもので、高岡市の文化財に指定されています。

このほか、新選組局長の近藤勇が所有したと伝わる具足や、剣のみならず書の達人とも言われていた幕末の幕臣、山岡鉄舟の作品なども、寺とのかかわりを分かりやすく解説します。

出演はフリーアナウンサーの相本芳彦さんと小林奈央アナウンサー。解説は高岡市立博物館の仁ヶ竹亮介主幹です。

- 第一話 15分で巡る国泰寺

- 第二話 国泰寺の点と線

- 第三話 セレブ・オンパレード

- 第四話 天に月あり、地に泉あり

- 2025/01/30

- 2024/12/25

- 2024/11/25

- 2024/10/21

- 2024/10/09

- 2024/10/09

- 2024/07/19

- 2024/06/26

- 2024/06/04

- 2024/03/25

- 2024/03/04

- 2024/03/02

- 2024/02/15

- 2023/12/01

- 2023/11/17

- 2023/11/06

- 2023/11/06

- 2023/07/21

- 2023/07/04

- 2023/06/20

- 2023/06/05

- 2023/03/22

- 2023/03/06

- 2023/02/21

- 2023/02/06

- 2022/09/20

- 2022/09/06

- 2022/08/24

- 2022/08/08

- 2022/06/20

- 2022/06/06

- 2022/05/23

- 2022/05/09

- 2022/02/21

- 2022/02/07

- 2022/01/24

- 2022/01/11

- 2021/10/18

- 2021/10/04

- 2021/09/21

- 2021/09/06

- 2021/06/29

- 2021/06/14

- 2021/05/31

- 2021/05/20

- 2021/02/07